Большой насест с паровозом.

Рассказ о необычной железной дороге.

Время от времени грибники, ягодники, охотники – да и вообще люди, часто посещающие леса, натыкаются порой на остатки насыпей и прочих сооружений бывших железных дорог. Как правило, узкоколеек. Когда-то здесь кипела жизнь. Но прошло время, и уже мало кто помнит, что перевозили по этим дорогам, откуда и куда.

Мотовоз с рабочими на территории мехлесопункта

Часть узкоколеек обозначена на старых картах Егоршинского района. Но порой и этого нет. А те, что обозначены, - не всегда действительно были узкоколейками. Например, та, что шла от станции Талый ключ на юг – в лесные чащи Липовских печей. Старожилы красногвардейского еще помнят, что называлась она ОНЖД – однорельсовая навесная железная дорога («Я на навесной тогда работал».) А по сути своей – это была монорельсовая дорога, очень сегодня модное понятие. Но в окрестностях Красногвардейского (тогда – Ирбитского завода) эта дорога функционировала уже в начале 1930-х годов.

По сохранившимся воспоминаниям начальника строительства ОНЖД А.Т. Тонкошкурова, в 1929 году в п. Ирбитский завод был организован механизированный лесопункт.

До того времени заготовка леса велась исключительно вручную, вывозка хлыстов производилась на лошадях. Работа носила сезонный характер, так как трудились здесь колхозники только в зимний период (с весны до осени все были в полях).

Да и производительность труда была невысокой: пара лошадей могла вывезти на расстояние 5 км 4 хлыста по 6-8 кубометров за полный световой день.

Но к началу тридцатых годов развернулась индустриализация страны, потребовалось огромное количество строительных материалов, а потому возникла необходимость переводить лесную промышленность с сезонного конвейера на постоянно работающий. Ну, и механизацию при этом необходимо было внедрять.

В 1929 году правительство обязало Союзлеспром в кратчайший срок перевести леспромхозы на промышленно-индустриальную основу, а для вывозки леса использовать железные дороги. По плану, в СССР должно было быть построено свыше 500 км однорельсовых железных дорог.

Был заключен договор с США на поставку оттуда рельсов, мотовозов и металлоконструкций. Первая ОНЖД была построена в с. Красный Яр Горьковской области. Вторая должна была появиться на Урале, в Ирбитском заводе.

К строительству эстакады приступили 1 июня 1930 года. Однако США поставили в СССР 100 км рельсов, 5 мотовозов, 1000 колес – и отказались от дальнейших поставок. Видимо, хотели таким образом затормозить развитие нашей промышленности. Основная часть поставок ушла на Красноярскую ОНЖД. А на строительство Ирбитско-заводской попало только 25 км рельсов.

В Свердловске состоялось срочное расширенное заседание обкома партии. Принято решение: крупные машиностроительные заводы Урала должны оказать техническую помощь стройке.

Не хватает людей? Отправить на строительство 300 репрессированных, но только жить они должны вдали от населенных пунктов. Это условие выполнить было не трудно – новых работников поселили в бараках, что были уже отстроены в 115-м квартале. Там же располагались столовая, баня, вырыт колодец. На 110-м квартале разместилось 250 колхозников, завербованных на стройку.

Техническую помощь первым стал оказывать Ирбитский листопрокатный завод – оттуда пошли на стройку крепежные болты, костыли для крепления рельсов и т.д. А коллектив завода на субботниках забил 1250 свай для эстакады (5 км пути).

В октябре 1931 года Верх-Невьянский завод (так в тексте воспоминаний – С.Т.) поставил первую партию чугунных колес. К июню 1932 года было изготовлено 40 вагонов.

Эстакада вызвала большой интерес у жителей поселка и окрестных деревень. Сюда подтягивались толпы зевак, которые посмеивались и говорили, что вот, зачем-то строят большой куриный насест.

Тем временем началась пробная эксплуатация первого участка дороги. Так как мотовозов еще не было, то тягловой силой являлись лошади, которые тянули вагоны при помощи каната. Для прохода лошадей пришлось дополнительно построить мосты через речки Крутую и Ирбит.

Первое же испытание дало положительные результаты: вагонетку с 14 кубометрами леса лошадь провезла за 55 минут, «при этом она даже не вспотела».

Следующий этап: три вагона, 42 кубометра, одна лошадь. Проход успешный.

В сентябре 1932 года первенец индустрии Урала – Уралмашзавод – поставил на стройку моторы и прочее оборудование для мотовозов.

Умельцы механизаторы Н.И. Гасников, А.В. Клюкин, Л. Якушев, П.Е. Наумов и В. Упоров под руководством главного механика Попова и Ф. Буторина за 10 дней собрали первый мотовоз.

Это было торжественным окончанием стройки. В октябре 1932 года из Москвы прибыла государственная комиссия, которая приняла ОНЖД в эксплуатацию – с оценкой «отлично».

Вскоре на лесопункте работало уже четыре мотовоза. Если вначале трасса имела протяженность 15 км, то, по мере вырубки делянок она продвигалась все дальше – до Катюхина болота, до Липовских печей – и достигла длины в 40 км.

Мотовозы таскали за собой до 15 вагонеток с лесом (по 14 кубометров в каждой).

А слухи о том, что «по куриному насесту паровозы ездют», распространились далеко за пределами района.

Между тем местные умельцы продолжали совершенствовать ОНЖД. В принципе, такой вид транспорта пытались применить в Германии, но там потерпели неудачу: не могли изготовить хорошие стрелки.

Начало строительства навесной дороги 1930г

Наш инженер М.И. Андреев решил эту проблему, но когда он и изобретатель однорельсовой дороги Диканьский посетили Ирбитский завод, то были поражены усовершенствованиями, которые внедрили рабочие ОНЖД.

Впрочем, решать приходилось и не только технические проблемы. При строительстве жилья и производственных помещений выяснилось: единственная артель выпускающая кирпич (в Боярке), не в состоянии обеспечить своей продукцией потребности стройки.

Выход, вроде бы, проглядывался – за счет разборки церкви, у которой просел фундамент, и которая была «непригодна для посещения верующих».

ОНЖД выкупила здание церкви у Ирбитско-заводского поссовета. Вызвали специалиста по подрывным работам и произвели взрыв здания.

Но… ни один житель поселка не пошел на разборку кирпичей «на почве религиозных предрассудков, а верующих тогда было в избытке, и они имели не малый авторитет среди малограмотного населения».

И только 10 комсомольцев из с. Килачево согласились работать на разборке «не смотря на нарекания верующих и на отпускаемые эпитеты».

Церковь разобрали, и этого кирпича хватило на строительные нужды. Избытки, кстати, были проданы тому же населению поселка.

В 1939 году на дороге работали уже 6 мотовозов, Механизированный лесопункт перевыполнял планы по поставке изделий из леса: 8-ми метровые кряжи, крепь для шахт, шпальную вырезку для железнодорожных шпал, а потом и строительный лес для фронта.

Во время Великой Отечественной, когда большинство мужчин ушли на войну, машинистами мотовозов работали и женщины. Это – М.Д. Степанова, А.И. Дружинина, Е.И. Казакова, Л.А. Панова…

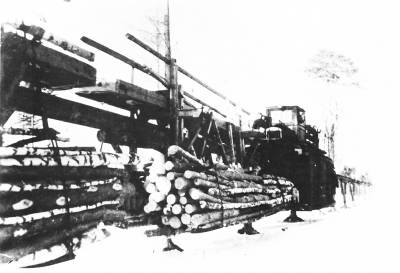

Доставка бревен на лесную биржу поселка

В 1953 году механизированный пункт, как организация, был ликвидирован, Ирбитско-заводская навесная дорога прекратила работу. Красноярская ОНЖД была закрыта еще раньше, из-за износа рельсов.

До сих пор в лесах южнее нынешнего п. Красногвардейского можно выйти на просеки (уже порядком заросшие), где проходила необычная железная дорога. Кое-где сохранились остатки опор ее эстакады.

Вот, пожалуй, и все.

Сергей Томский.